クリスマスを迎えたかと思うあっという間に年末、年越し。1年の締めくくりを気持ちよく迎えるために仕事納めに奮闘している方も多いことかと思います。

なんとなく忙しない気分になってしまう12月ですが、新年を迎える期待や楽しいイベントに街中もウキウキした空気に包まれているのを感じますね。

12月の年中行事や旬の食べ物についてご紹介します。盛りだくさんで忙しい1ヶ月ですが楽しく過ごしていきましょう!

師走

旧暦では月の呼び方に和風月名(わふうげつめい)を利用していました。現在でも利用することがあるので知っている方がほとんどかと思います。

12月の和風月名は師走(しわす)です。師走の由来には諸説あり、最も有名なのは師匠である僧侶が各地でお経をあげるために馳せる「師馳(しはす)」という説です。現在使われている「師走」の文字は当て文字ということになります。

他には年が果てる意味の「年果つ(としはつ)」が変化したとされる説、一年の最後になし終える意味の「為果つ(しはつ)」が変化した説があります。

年中行事

12月は1年の締めくくりということもあり、各地のお寺などでは納めの縁日が開催されます。他には年明けの挨拶の準備など日常生活の中でも行事を意識する機会が多いかと思います。

正月事始めの日(12月13日)

12月13日は「正月事始めの日」とされ、正月の準備を始める日とされています。1年の汚れを払い清める煤払いや門松などに使用する松などを採りに行く松迎えを行います。

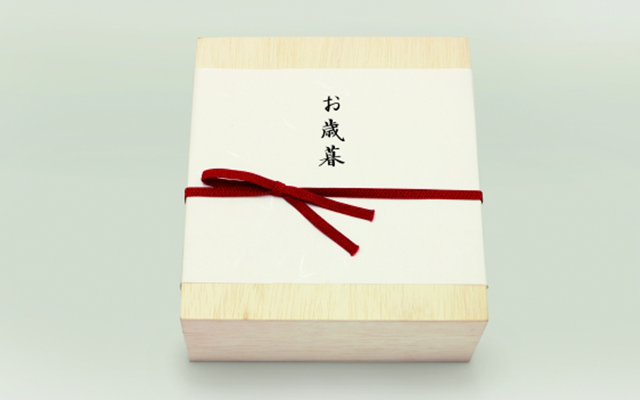

お歳暮

1年間お世話になった人へ感謝の気持ちを込め、年の暮に贈り物をします。贈るものは食べ物や洗剤、お花など様々。

お歳暮を贈る時期として適切なのは12月13日~20日くらいまでとされています。12月13日は前述した通り「正月事始めの日」です。また、20日以降はどの家庭も正月の準備に追われて慌ただしくなることから13日~20日の間に贈るのが望ましいとされています。

しかし近年では11月末あたりからお歳暮をやり取りする人も増えているので、日にちに厳密にこだわる必要はないかもしれません。

年賀状の準備

年明けすぐに年賀状が届くようにするためには12月のうちから準備をしておく必要があります。 郵便局では毎年12月15日から年賀状の投函を受け付けています。12月25日までに投函された年賀郵便は翌年の1月1日に配達されるので、元旦に届いて欲しいという場合は25日までに準備を終え、投函できるようにしましょう。

クリスマス

12月24日のクリスマス・イブ、12月25日のクリスマスは毎年楽しみにしている方も多いのではないでしょうか。「イエス・キリストが生まれてきたことをお祝いする日」とされていますが、日本ではサンタクロースがプレゼントをくれる日、ツリーを飾ってケーキでお祝いする日として定着していますね。

大晦日

大晦日の「みそか」とは元々30日の事を指していました。旧暦の時にはひと月が30日とされていましたが、新暦になると29日や31日で終わる月も出てくるように。すると月の最後の日を言うようになりました。

毎月の末日を「晦日」と言い、その中でも1年の締めくくりである12月の晦日は大晦日と呼びます。

大晦日には除夜の鐘や年越し蕎麦といった行事ごとがあります。

大晦日は「除夜」とも呼び、大晦日の夜から新年1月1日にかけて鐘を鳴らすのが除夜の鐘。煩悩の数を表す108回鐘を撞くことで煩悩を取り去り、清らかな気持ちで新年を迎えようとするものです。

また、年越し蕎麦は蕎麦の麺が細く長いことから「健康や長寿」を願って食べられるようになったと言われています。

二十四節気と七十二候

12月の二十四節気と七十二候をご紹介します。 二十四節気とは半月ごとの季節の変化を表す区切りの日 、 そしてさらに、二十四節気を5日おきに分けて気象の動きや動植物の変化を知らせる短文のことを七十二候(しちじゅうにこう)と言います。

二十四節気

大雪(たいせつ) 12月7日頃

本格的に雪が降り積もる時期、大雪。この頃には平地にも雪が降り始めます。動物も冬ごもりを始める頃。正月事始めもあることから、新年の準備も本格的になります。

暦便覧には「雪いよいよ降り重ねる折からなればなり」と記述があります。

冬至(とうじ) 12月22日頃

冬至は一年のうちで昼間の時間が最も短く夜が長い日です。冬至かぼちゃを食べたり、ゆず湯に入ったり。寒さを乗り切る、厄払いや無病息災を願う風習が様々あります。

暦便覧は「日、 南の限りを行きて、日の短きの至りなればなり」とあります。

七十二候

橘始黄 ( たちばなはじめてきばむ ) 12月2日頃

橘の実が黄色く色づき始める頃。橘とは古くから日本に自生している柑橘のことです。常緑樹である橘は「永遠」を象徴とされ。不老不死の実とも言われていたようです。

閉塞成冬( そらさむくふゆとなる ) 12月7日頃

空をふさぐかのように重苦しい真冬の頃。生き物は冬眠に入るなど、じっと気を潜めています。

熊蟄穴 (くまあなにこもる) 12月12日頃

熊が穴に入って冬ごもりする頃です。春までの間何も食べずに過ごすため、秋のうちに食いだめをします。 熊に限らずシマリス、蝙蝠(こうもり)も冬ごもりを始めます。

鱖魚群 ( さけのうおむらがる ) 12月17日頃

鮭の群れが川を 遡上する頃。川で生まれ、海で育った鮭は産卵のために故郷の川へと帰ります。特に北国では冬を代表する光景のひとつとされています。

乃東生 ( なつかれくさしょうず ) 12月22日頃

夏枯草(夏になると枯れてしまう靫草)が芽をだす頃。芽を出す靫草に対して、この草以外の草木はほとんどが枯れていきます。

麋角解 ( さわしかつのおる ) 12月27日頃

ヘラジカの角が落ち、生え変わる頃。「麋」は大鹿のことで、枝分かれした大きな角が抜け春には新しい角が生え始めます。

他の月の二十四節気と七十二候についても知りたい方は以下の記事も読んでみてください。

二十四節気と七十二候とは?

12月の旬なもの

冬至かぼちゃ、年越しそばなど12月ならではの行事食は色々あります。他にも12月に旬を迎える食材はたくさんあります。

旬の野菜

かぼちゃ、キャベツ、ごぼう、小松菜、大根、にんじん、葱、白菜 など

旬の果物

ゆず、蜜柑、キウイ、レモン、りんご など

旬の海産物

牡蠣、鱈、ししゃも、ふぐ、鯖 など

まとめ

年が終わるということで1年の振り返りをする機会も増えます。12月は、新しい年を清らかな気持ちで迎えるための考えが随所に散りばめられています。楽しいイベントに目が向かってしまいがちですが、ここで今年の精算をするつもりで身の回りの整理や掃除に力を入れてみてはいかがでしょうか?