宇宙探査機用の小型電池開発へ=放射性廃棄物の熱を電気に―原子力機構

太陽から遠く離れた小惑星や惑星、夜の月面など、太陽光発電ができない環境で活動する探査機の電源として、放射性廃棄物のアメリシウムの崩壊熱を電気に変える小型原子力電池の開発に着手したと、日本原子力研究開発機構が29日までに発表した。宇宙航空研究開発機構(JAXA)から受託し、産業技術総合研究所などとともに2029年初めのプロトタイプ完成を目指す。

米国ではプルトニウムを利用する原子力電池が1960年代から実用化され、太陽系外まで飛行した探査機「ボイジャー」などに搭載されている。プルトニウムは崩壊熱が大きく、発電には有利だが、日本では取り扱いや輸送の法規制が厳しい。このため、崩壊熱は小さいが、現状では廃棄物のアメリシウムを有効活用することにした。

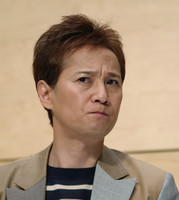

原子力機構NXR開発センターの高野公秀研究主席は「実用化できれば、探査機の通信機器やセンサーなどの電源として半永久的に使える」と話している。

高野主席によると、アメリシウムは原子力機構が保有するウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料の原料粉末から分離し、十分な量を確保できる。ロケットで探査機を打ち上げた際に爆発しても飛散しないよう、添加物を加えてペレットに焼き固め、金属ピンに封入する技術を開発済み。一方、半導体を利用してアメリシウムの崩壊熱で発電し、発光ダイオード(LED)を光らせる実験にも成功した。

〔写真説明〕放射性廃棄物のアメリシウムを宇宙探査機の小型電池に利用する開発計画を示す、日本原子力研究開発機構の高野公秀研究主席=28日、文部科学省

2025年03月30日 07時05分