日中戦争以降、戦費調達へ国債乱発=インフレで「紙くず」―困窮の教訓、風前のともしび

日中戦争以降、政府は戦費調達のために国債を乱発した。身の丈に合わない膨大な借金は、深刻な物資不足と相まって急激なインフレを招く。「銃後の守り」の名の下、庶民にも購入を呼び掛けた国債は結局、価値を失って紙くず同然に。戦後、国民を困窮させた教訓から導入された財政規律ルールは形骸化し、もはや風前のともしびだ。

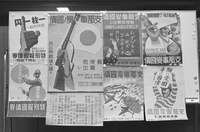

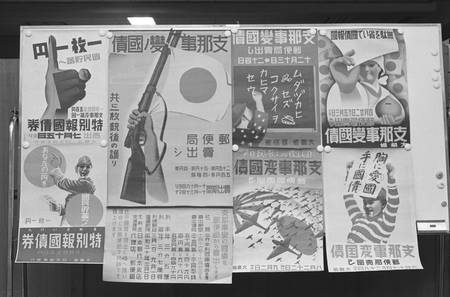

「国債を買って君の責任を果たせ!」「国債がたくさん増えても全部国民が消化する限り、少しも心配はない」。1941年の対米開戦直前、大政翼賛会が全国に配った「隣組読本

戦費と国債」には、庶民を説得するような文言が並んだ。

37年以降に繰り返し発行された戦時国債の多くは日銀が直接引き受けたが、政府は国民にも購入を求めた。金融機関が国債の購入資金を調達しやすいよう、貯蓄も奨励した。これには、国債発行で調達した資金が市中に流れてインフレが進むのを抑えるため、消費を手控えさせる狙いもあった。

戦時下の国家予算は軍事費が大半を占め、終戦間際の44年度には歳入の7割超が国債や借入金で賄われた。政府債務残高は対GNP(国民総生産)比204%に達した。

終戦後、闇市で生活必需品が法外な値段で取引され、物価統制のたがが外れた。戦中から加速していたインフレはさらに勢いを増し、ある分析によると49年までの4年程度で卸売物価は約70倍に高騰。政府はインフレを抑えるため、46年に預金封鎖と新円切り替えに踏み切った。

国民は預貯金や国債といった金融資産を失った。麗沢大学の平山賢一教授は「庶民を苦しめたインフレを起こしてはならないというのが一番の教訓だ」と指摘する。

こうした反省を踏まえ、政府は47年に制定した財政法に赤字国債の発行や日銀による国債引き受けの原則禁止を盛り込んだ。当時、大蔵省(現財務省)法規課長だった平井平治氏は著書「財政法逐条解説」で、財政規律ルールの目的に「戦争危険の防止」やインフレ防止による「健全明朗なる国民生活」を挙げた。

しかし、大幅な税収増が続いた高度経済成長期が終わると、財政規律は形骸化の道をたどる。75年度以降は特例法によって赤字国債が毎年のように発行され、バブル崩壊後の度重なる景気対策や高齢化に伴う社会保障費の増大で、残高が雪だるま式に膨らんでいった。

近年は東日本大震災や新型コロナ禍といった不測の事態にも見舞われ、政府債務の対GDP(国内総生産)比は現在、234%に上る。国債増発を支えたのは「異次元金融緩和」に代表される日銀の超低金利政策。金融機関から大量に国債を買い入れ、国の利払い費を抑えてきた。しかし、日銀は昨年利上げに転じ、今後は利払い費の増加が見込まれる。

さらに、防衛費も財政を圧迫しつつある。政府は76年に掲げた「GNP比1%枠」を転換。2022年、中国の台頭などを背景に27年度までにGDP比2%へ引き上げることを決めた。

23年度予算では、自衛隊の施設整備などの財源に初めて建設国債を充てた。65年に当時の蔵相が「公債を軍事目的に活用することは絶対に致しません」と国会で宣言した不文律は破られた。

今年に入り、トランプ米政権は日本を含む同盟国にさらなる防衛費負担を迫った。物価高対策で減税など財政拡張を求める声も強まる一方だ。防衛庁(現防衛省)出身で国際地政学研究所の理事長を務める柳沢協二氏は「痛みをどう共有するか本気で考えるべきだ」と、財政規律の再考を訴えている。

【時事通信社】

〔写真説明〕歴史学者の故・岡田章雄氏が集めた戦前の国債募集ポスター=東京都千代田区の国立国会図書館

2025年08月21日 09時19分