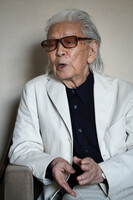

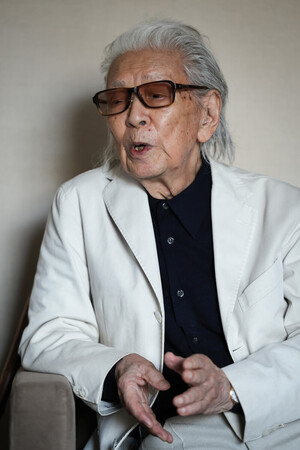

引き揚げ後が第二の戦争=作家・五木寛之さん―戦後80年を語る

戦後80年を迎え、戦争の記憶をどう継承し、平和をいかに問い直すかが改めて問われている。作家の五木寛之さん(92)が「あの時」を振り返り、平和への願い、次世代へのメッセージを語った。

終戦を知った時は驚きました。私は中学1年生で「神州不滅」と思い込んでいましたから。政府は「治安は維持される。住民は現地にとどまれ」と放送していました。その通り現地(平壌)にとどまっていたら、ソ連兵が入ってきて略奪や暴行が始まりました。「マダム・ダヴァイ(女を出せ)」と言われ、誰を差し出すのか選別しなければなりませんでした。ボロボロになって帰ってきた女性に、ある母親が「あの人は病気をもらっているかもしれないから近づいちゃ駄目よ」と子どもに言う。本当は土下座して謝らなければならないのに。

発疹チフスも大流行しました。このままでは冬を越せない、政府に頼っていても帰れないと思い、家族で38度線を越えることを決めました。所持品を売ってトラックを雇い、平壌から開城まで行きました。あとは草むらに隠れながら移動しました。

38度線を越えた後からは米軍のトラックで仁川へ運ばれ、米軍の引き揚げ船で博多港に到着しました。

祖国へ帰ったからと言って「万歳」という話ではありません。引き揚げ者にとっては帰国後が第二の戦争です。ソ連軍に女性を提供し、身の安全を守ったというようなさまざまな噂が流れ、差別された人も多かったです。私は引き揚げ者を「デラシネ」と呼んでいます。日本では「流れ者」「根無し草」と訳されますが、そうではなく、生まれたふるさとから政治的・経済的に力ずくで追われ、流浪した被害者のことです。

昔、ラジオの報道番組を制作するため、満州から引き揚げた人に取材しましたが「いろいろ大変なことがございました」と言うだけで何も話してくれませんでした。「君看よ双眼の色

語らざれば愁いなきに似たり」という言葉があります。大変だったことや辛かったことを一切語らず、静かにほほえんでいるだけでも、その人が心の中に抱いている憂いが切々と感じられる、という意味でしょう。

私が小説に引き揚げの話をストレートに書かないのは、そういう人々のことを思うと、立つ瀬がないからです。本当に大変な経験をした人は、語れない部分がたくさんあります。

◇肌で感じるものを大事に

引き揚げといっても、場所や時期によって状況は全く異なります。「本当の情報」を伝えられた政府関係者や特別な階級の人たちは、家財道具を積み、早々に帰国していたようです。お上の言うことを信用している人との間には情報の格差がありました。父は終戦の少し前、「政府がソ連と交渉して米軍と戦ってくれるから、もう大丈夫だ」と言っていました。結果は逆でした。

本当の情報は日常生活の中に転がっているような気がします。戦時中、軍人や兵隊を民家に泊めることがよくありましたが、そういう人たちの話を聞くと「日本は負ける」という気配がありました。SNSのように誰でも手軽に入手できる情報は、上っ面の情報です。自分が肌で感じる情報の方が大事です。

新聞のスポーツ欄には「熱戦」「敗戦」など「戦」という言葉がたくさんあります。私たちは戦争が嫌いと言いながら、歌舞伎や伝統芸能で描かれる「合戦」に拍手して感動します。人間は矛盾の塊です。戦争はなくならないのかと悲観的になります。(聞き手=時事通信政治部・杉本早紀)

◇五木

寛之氏(いつき・ひろゆき)1932年9月、福岡県生まれ。生後まもなく朝鮮半島に渡り、47年に引き揚げ。早稲田大文学部ロシア文学科に学ぶ。「蒼ざめた馬を見よ」で直木賞受賞。主な著書に「青春の門」など。

【時事通信社】

〔写真説明〕インタビューに答える作家の五木寛之さん=7月17日、東京都港区

2025年08月18日 14時34分