本質の追究と実行を=自民・斎藤健前経産相―戦後80年・国会議員インタビュー

自民党の斎藤健前経済産業相は著書「転落の歴史に何を見るか」で戦前の軍部の「失敗」を分析した。ゼネラリストの指導者育成と、組織の自己改革力の重要性を強調。「本質の追究と実行」が政治に不可欠だと訴えた。

―先の大戦から何を学び、どう生かすべきか。

日本は明治維新から三十数年で日露戦争に勝利したが、次の三十数年で第2次世界大戦に惨敗した。日露戦争から第2次大戦に至る三十数年は日本人が改革に燃えた時代だったが、結局失敗した。この間の歴史にこそ大いなるヒントがあるのではないか。

―その30年で何が変わったのか。

私は著書で(1)指導者層の世代交代(2)組織の自己改革力が発揮できなかった(3)戦史を残さなかった(4)武士道を基盤とした道徳律を失った―の4点を挙げた。

―指導者層の世代交代とは。

日露戦争までの日本の指導者は、武士の末裔(まつえい)だった。武士は軍事、外交、財政など幅広い分野を所管するゼネラリストで、軍事に振り回されることがなかった。一方、第2次大戦期は近代軍事教育を受けたスペシャリストの軍人が政治を牛耳った。指導者層からゼネラリストが消えたことが判断ミスの誘因となった。

―組織の失敗とは。

日本の組織はなかなか改革ができない。だから戦艦から空母への劇的な転換が、米国と比べて十分にできなかった。そこに日本の組織の弱点がいくつも現れている。合理性より組織内の人間関係が重視されがちで、経験に学ばず、異分子を排除し独創性が失われた。

―今の日本の組織も同じ問題がある。

一度動きだしたプロジェクトは止められない、というのはよくある話だ。戦争という極限の状況ですら誰かの顔色をうかがった意思決定がされた。そういう日本の組織の弱点をよく認識することが大事だ。物事の本質が何か追究し続け、それを許容する組織風土を維持し続けなければいけない。日本人は目標設定の力がやや弱いかもしれない。優先順位の付け方は物事の本質に関わる難しい判断だが、ゼネラリストほど判断がしやすい。

―政治にその役割が期待されている。

広い視野を持った指導者の育成はどの国でも重要なテーマだ。第2次大戦の研究は政治家にとって必須だ。専門分野を持つことは重要だが、それに加えて幅広い視野を持つための研さんが絶対に必要だ。

―「決められない政治」に期待しない人は多い。

強力な主張を実行するダイナミズムが本来は必要だが、残念ながら今はそれがない。優先順位を決め、体を張って実行する人を応援する空気は日本で生まれにくいかもしれない。ただ、明治維新の時はそれがあった。やれないことはない。私は残りの政治家人生で何とかその機運をつくりたい。

【時事通信社】

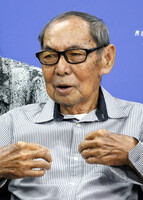

〔写真説明〕インタビューに答える斎藤健前経済産業相=6月27日、国会内

2025年08月11日 07時04分