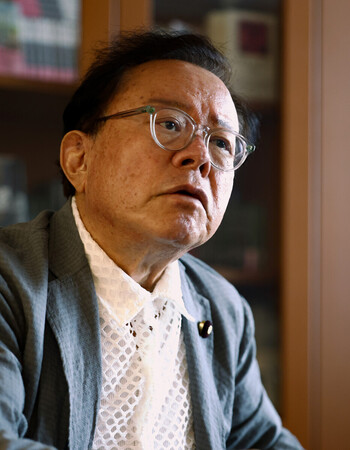

開戦の空気、押し返せず=維新・猪瀬直樹参院幹事長―戦後80年・国会議員インタビュー

作家で日本維新の会参院幹事長の猪瀬直樹氏は「昭和16年夏の敗戦」などの著書で日本が先の大戦に踏み切る過程を検証した。1941(昭和16)年の開戦当時、大本営・政府の意思決定は「(開戦への)空気を押し返すことができなかった」と指摘した。

―著書で日米開戦に至るまでを検証した。

日本は開国し、国際社会がアフリカのサバンナのようなライオンやハイエナがいる弱肉強食の世界だと知った。日露戦争で勝ったが、その後の軍縮条約などで、欧米にやられるのではないかという不安があり、精神論や排外主義が出てきて(戦争への)空気がつくられていった。

―現在の政治状況をどう見るか。

戦前も戦後も空間は同じで意識が違うだけだ。日米安全保障条約という「透明な保護膜」に覆われて、弱肉強食の世界にいることを忘れていた。ウクライナなどで戦争が起き、日本周辺でも中国の台頭や北朝鮮のミサイル開発などで徐々にサバンナにいる雰囲気がよみがえってきている。

そういう不安から「日本人ファースト」といった排外主義的な雰囲気が出始めている。精神論が強まり、空気がつくられていく危機的な状況だ。サバンナにいることを自覚した上で、空気にのまれないようにするにはどうするかが大事だ。

―著書では「総力戦研究所」に着目した。

総力戦研究所に41年4月、官僚や軍部、民間から30代のエリートが集められた。模擬内閣をつくりデータを持ち寄り、シミュレーションし、8月に事実上「日本必敗」の結論を出した。

例えば南方(インドネシア)の石油を確保した後、日本にどう輸送するか。模擬内閣は英国の保険会社のデータから輸送船の撃沈率を推定し、国内の船の生産量と相殺することで3年で約3分の2の船が沈むと分析した。実際に3年で全滅した。データを詰めれば未来が見える。

―41年12月に戦争に突入した。

41年10月に開戦派の東条英機が首相になったが、昭和天皇は「開戦やむなし」の方向を打ち消すべく組閣させた。東条も反対派を外相などに任命し、実質的な意思決定機関の大本営政府連絡会議を組織した。だが、開戦に向かう流れや空気を覆すことはできなかった。

―実際の意思決定はどうだったのか。

(開戦前)企画院総裁が南方の油田を占領すれば、石油は戦闘で消費しても「残る」というデータを示した。南方から無事に運べるかは考慮していないあやふやな数字だったが、反対派は主張の根拠を失った。「51対49」みたいな議論で(正確だが不利なデータの)49を言えない空気があった。だから決断して戦争を始めたわけではない。(開戦の)情緒的な空気にのみ込まれた国民がいる中で「不決断」で戦争を始めた。空気を押し返すことができなかった。今こそ当時を検証し、意思決定に生かしていくことが重要だ。

【時事通信社】

〔写真説明〕インタビューに答える猪瀬直樹氏=7月23日、東京・永田町

2025年08月11日 07時05分