台湾有事答弁、「曖昧戦略」影響=存立危機なら自衛隊出動―高市首相踏み込み、日中応酬に

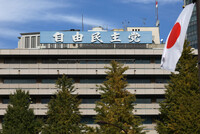

集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」を巡り、台湾有事も該当し得るとした高市早苗首相の発言が問題となっている。日本への直接的な攻撃がなくても自衛隊が出動する可能性を示したもので、あえて曖昧にしてきた歴代政権の公式見解から踏み込んだ。沈静化を図るが、中国とは抗議の応酬に発展した。

中国が台湾統一のため武力で攻撃し、「戦艦」で海上を封鎖する。米軍が来援し、それに対して武力行使が起きる―。首相は7日の衆院予算委員会でこうした状況を例示。「どう考えても存立危機事態になり得るケースだ」と断言した。

外相経験者である立憲民主党の岡田克也元幹事長が「どういう場合に存立危機事態になるか」と迫ったのに対して答えた。首相にとり予算委の質疑はこの日が初めて。「個別具体的な状況に応じ、全ての情報を総合して判断する」と説明する一方、かつて口にしたこともある持論を展開した。

存立危機事態の概念は安倍政権下の2015年に成立した安全保障関連法に規定された。個別的自衛権の行使のみ認めた憲法解釈を変更。日本と密接な関係にある国への武力攻撃で日本の存立が脅かされ、国民の生命・自由・幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があると判断した場合、集団的自衛権の限定的な行使を可能とした。

東シナ海の緊張を踏まえ、米国の懸念を払拭しておくのが狙い。防衛省幹部は「日米同盟の実効性を高める意味でも重要な法律だ」と指摘する。

関連法の審議で安倍晋三首相は具体例として、原油の輸送ルートとなる中東ホルムズ海峡の機雷掃海を主に挙げた。17年には当時の小野寺五典防衛相が、米領グアムへの北朝鮮のミサイル発射が該当する可能性に触れた。

ただ、菅義偉氏や岸田文雄氏を含め、歴代の首相は「さまざまな要素を総合的に判断する」「特定の国を対象にしていない」とする基本線を守って答弁してきた。

「曖昧戦略」を取ったのは、政府として表立って中国を刺激することを避けるためだ。実際、安倍氏が「台湾有事は日本有事」と公言したのは首相退任後。高市氏が示したケースについて自衛官OBは「ごく普通のシミュレーション」と話し、現職防衛省幹部も「答弁内容自体は間違っていない」と理解を示す。

詳細に想定を明かせば「手の内」をさらすと考えることも理由の一つ。さらに、政府関係者の一人は「現実と違った時に国会答弁が足かせになるのも困る」と語った。

首相は週末を挟んだ10日の答弁で、撤回を拒否しつつ「今後は特定のケースを明言することは慎む」と述べた。関係者によると、首相官邸内からも軌道修正を促す声が上がっていた。

【時事通信社】

〔写真説明〕衆院予算委員会を終えた高市早苗首相(中央)=7日、国会内

2025年11月17日 07時01分