海中分解新素材の開発支援=プラごみ「発生ゼロ」目指す―経産省

海洋環境汚染が深刻化する中、経済産業省が、海中で長期間かけて分解される新たなプラスチック素材の開発を後押ししている。短い時間で分解されるタイプに加え、長期使用にも耐える新素材の開発・普及を通じ、2040年までに海洋プラごみの「新規発生ゼロ」を掲げる政府目標を実現したい考えだ。

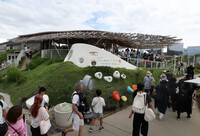

世界自然保護基金(WWF)ジャパンは今年7月、長崎県五島市の多々良島近海で、縦約3メートル、幅約1メートルの巨大なプラごみを引き揚げた。大量の漁網やロープが絡まった「ゴーストギア」は、回収に3カ月、費用も50万円かかったという。WWF担当者は「行政の後押しが必要」と指摘する。

世界中で海洋に放出されるプラごみは15年時点で年間約910万トンとされ、ジェット機5万6000機ほどに相当する。プラごみは粒子状の「マイクロプラスチック」として生物の体内に取り込まれるほか、漁船のスクリューに絡まるなど漁業や観光への影響も大きい。50年には海洋中のプラごみの総重量が魚の総重量を超えるとの試算もある。

このため経産省は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)を通じ、海中の微生物の働きで水と二酸化炭素(CO2)に分解する生分解性プラの開発を支援。今年度からの5カ年計画では、水中で数年間使用でき、その後時間をかけてゆっくり分解する新素材の開発を打ち出した。

支援を受ける日清紡ケミカル(東京)は、既に添加剤で分解を促進させる技術を確立。耐久性の向上に向け研究を進めており、将来的には分解速度が異なる複数タイプの製品の実用化を目指している。

開発コストの高さも課題だが、生分解性プラに関する日本の技術力は高く、新素材を世界に先駆けて投入できれば需要も見込める。同省担当者は「(消費者に)理解してもらわなければならない」と話している。

【時事通信社】

〔写真説明〕世界自然保護基金(WWF)ジャパンによって引き揚げられる海中のプラスチックごみ「ゴーストギア」=7月10日、長崎県五島市多々良島付近(WWFジャパン提供)

2025年09月15日 20時02分