罹災証明事務で経験者リスト=被災地派遣を迅速化―内閣府

内閣府は、被災した住宅の被害認定調査や罹災(りさい)証明書発行の業務経験が豊富な自治体職員を「罹災証明コーディネーター」として登録する制度を新設する。平時からリスト化し、必要な職員を迅速に派遣できる体制を強化する。都道府県と市区町村に調整を依頼しており、8月末にも全国から推薦する職員が出そろう見込みだ。

昨年1月の能登半島地震では、罹災証明事務経験の豊富な派遣職員がいる被災地で手続きが円滑に進んだ。これを教訓に、経験や知見がある職員をあらかじめ登録する制度を創設することにした。

登録職員は、所属する都道府県や市区町村の首長が推薦する。被害の認定や罹災証明書の発行に当たっては、自然災害の種類によって基準などが異なるため、地震、風水害、土砂災害いずれの業務経験があるかを確認する。内閣府は登録職員に対し、定期的に研修を実施する予定だ。

リストは都道府県に提供する。災害時には、都道府県が被災市区町村のニーズを把握した上で、リストを基に職員を検索。内閣府や派遣元の自治体と調整し、派遣につなげる。

災害発生後、被災者は罹災証明書を基に修理費用の補助や仮設住宅の提供、住民税減免などさまざまな公的支援を受ける。被災者支援の観点から迅速な手続きが求められる一方、市町村の事務負担が大きく、担当する職員の経験の有無によって対応に差が出ることが課題となっていた。

【時事通信社】

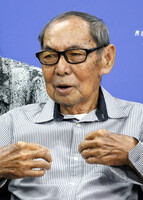

〔写真説明〕罹災証明書の発行に向け、建物の被害認定調査を行う石川県輪島市職員ら=2024年1月、同市

2025年08月16日 14時43分