被爆80年「核リスクは極限」=ノーベル平和賞追い風も継承課題―被団協、受賞決定1年

被爆者唯一の全国組織日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)のノーベル平和賞受賞決定から11日で1年。賞を追い風に、メンバーは国内外で核兵器廃絶の訴えを強めたが、被爆80年の今年も国際情勢は緊迫を増している。被爆者は「核リスクは極限に達している」と警鐘を鳴らす。

「核のない世界を実現するための努力を証言を通じて示してきた。核のタブー確立に大きく貢献した」。昨年10月、日本被団協への授賞を発表したノルウェー・ノーベル賞委員会はこう評し、同12月、同国での授賞式で田中熙巳代表委員(93)は核廃絶を「原爆被害者の心からの願いだ」と講演した。

日本被団協は授賞式後、精力的に活動を続けた。翌月には役員が石破茂首相と面会。箕牧智之代表委員(83)は核兵器禁止条約を批准していない政府に締約国会議へのオブザーバー参加を要請した。

メンバーは高齢を押し、国会議員との討論会や市民フォーラムを開くなどして参加を働き掛けた。だが、今年3月、米国での締約国会議で「原爆は未来を奪う悪魔の兵器だ」と訴えた浜住治郎事務局長(79)の前に日本代表の姿はなかった。

ノーベル賞委が昨年授与したのは、被爆80年を前に反核の世論を高めるためだったとされる。受賞後、日本被団協は依頼を受けて核保有国のフランスなどに被爆者を派遣している。ただ、ロシアによるウクライナ侵攻など、危機的状況は続く。6月にはイスラエルと米国がイランの核施設を攻撃した。

7月末、被爆地を訪問したノーベル賞委のフリードネス委員長(40)は東京都内での講演で「世界は被爆者の声に耳を傾けるべきだ」と呼び掛け、翌8月、日本被団協は被爆80年の声明を公表。「核リスクは極限に達し、第3次世界大戦の危機が増している」と警告し、「核が人間とは共存できないことを命ある限り訴えていく」と誓った。

原爆投下から80年。被爆者の高齢化は進み、残された時間は少なくなっている。声明で「運動を次の世代がさらに築いていくことを期待する」とも表明した日本被団協は11日、都内で若者らとイベントを開催する。「運動をどうつなぐかが課題だ」。浜住事務局長は力を込めて語った。

【時事通信社】

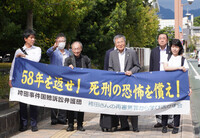

〔写真説明〕ノーベル平和賞の受賞が決まり、記者会見する日本原水爆被害者団体協議会の田中熙巳代表委員(中央)ら=2024年10月、東京都千代田区

〔写真説明〕米ニューヨークの国連本部で開かれた核兵器禁止条約の第3回締約国会議で演説する日本原水爆被害者団体協議会の浜住治郎事務局長=3月3日

〔写真説明〕記者会見し、握手する日本原水爆被害者団体協議会の田中熙巳代表委員(左)と、来日したノルウェー・ノーベル賞委員会のフリードネス委員長=7月27日、東京都千代田区

2025年10月11日 07時10分