中国、行き過ぎ「倹約令」迷走=会食で酒禁止、飲食業に打撃

【北京時事】中国の習近平政権による行き過ぎた「倹約令」が迷走している。もともと冷え込んでいた消費意欲がさらに低迷し、飲食業は大打撃。政権は早々に軌道修正を図る事態に追い込まれた。

きっかけは5月中旬、習指導部が改正した「節約励行・浪費反対条例」だ。共産党関係者の腐敗防止を目指し2013年に施行された条例だが、今回新たに具体的な禁止事項を盛り込み、内容を厳格化。公務での会食相手に「高級料理やたばこ、酒類を提供してはならない」と明記した。

背景には、春ごろから地方の党幹部らの宴会で飲酒による死亡事故が相次いだことがあったとされる。このうち河南省では、綱紀粛正に関する学習会の翌日、公安や検察関係者も参加した集まりでアルコール度数の高い白酒を飲んだ1人が死亡。習政権の体面を汚す不祥事となった。

条例改正後、地方政府や公的機関は連座制での処罰を恐れ、過度な自主規制に走った。報道やSNS投稿によると、安徽省では一部の公務員へのアルコール検査を連日実施。武漢の国有企業は同僚同士のランチを禁じた。

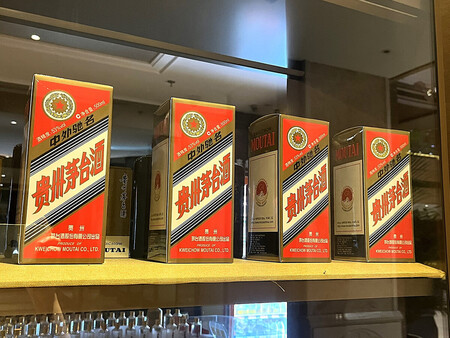

6月には、顧客に1杯6元(約120円)ほどの麺をおごってもらった銀行員が3000元の罰金を科された例が物議を醸した。3人以上での食事を避ける風潮が全国的に広まり、接待で定番だった高級白酒「茅台(マオタイ)酒」は深刻な価格下落に直面した。

こうした過剰反応を受け、政権も火消しに乗り出した。6月中旬、党機関紙・人民日報(電子版)は「規定違反の飲食は禁止だが、全ての飲食が違反というわけではない」と題した論評を配信。「形式主義的」な規制を批判し、外食産業による景気や雇用への貢献を強調した。

しかし、社会の「自粛」ムードは続いている。香港紙・星島日報は7月、広東省広州の飲食業界で「閉店の波」が起きていると報じた。同省では条例改正直後に個室予約が8割減となったレストランもあり、夏以降も3割減の状態が継続。1人当たりの消費額も大幅に落ち込んでいるという。

【時事通信社】

〔写真説明〕1日、中国・北京の酒店に並ぶ高級白酒「茅台(マオタイ)酒」

2025年08月02日 14時34分