「第三者介入で再発防止を」=娘失い、医療職転身の男性―事故調査制度10年

予期せず患者が死亡した際に原因を調査する「医療事故調査制度」の開始から、10月で10年となった。医療事故で娘を亡くし、医療職に転身した男性は「第三者が介入することで再発防止につながる」と話す。

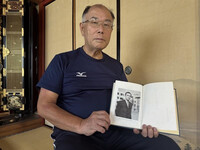

医療過誤原告の会会長の宮脇正和さん(75)=東京都東村山市=は、1983年に同市の総合病院で次女あゆちゃん=当時(2)=を亡くした。インフルエンザから回復後に再び体調を崩し、「軽い肺炎」と診断されて入院。しかし、約6時間後に死亡した。

主治医に説明を求めたが、「普段から面倒を見ていなかったんだろう」と一蹴された。カルテを入手し、保護者仲間の看護師や薬剤師の協力を得て死因を調べた。別の医師8人に意見を聴き、肺炎は誤診とみられることなどを突き止めた。

病院側が対話に応じなかったため、東京地裁八王子支部(当時)に提訴。93年、病院が全面的に謝罪し、宮脇さん側が求めた再発防止策を受け入れる内容で和解が成立した。

「医療機関任せではなく、患者や家族も情報を共有し、医療に向き合う仕組みが必要だ」。91年に医療職へ転じ、臨床研修指定病院で医療事故の対応に当たるなどする中で現場教育の重要性を痛感した。その傍ら、同年に発足した医療過誤原告の会に当初から参加し、医療事故調査制度の創設を働き掛けた。

同制度は2015年10月に始まったが、第三者機関に報告し、調査を行うかの判断は医療機関に委ねられ、報告件数は低迷している。原告の会には、医療従事者から「事故があったのに病院長が認めず苦しい」との相談も寄せられるという。

宮脇さんは「遺族が裁判か泣き寝入りかを強いられる状況は変わらない」と指摘。「病院側の自律性に依拠するのは無理がある。外から評価できる制度に変えるべきだ」と訴える。

厚生労働省は6月、制度に関する検討会を立ち上げ、宮脇さんも構成員として出席。事故判断のプロセスや、遺族への対応を医療機関が指針に明記することが義務化される方向性で、今秋にも議論がまとまる。

ただ、医療機関の裁量に委ねる仕組みは維持される見通しだ。宮脇さんは「実務者を中心に検討を続け、改善を図っていくべきだ。第三者が介入して再発防止を議論することで、遺族や医療従事者も救われ、医療安全が前進する」と話している。

【時事通信社】

〔写真説明〕医療事故調査制度について語る宮脇正和さん=2日、東京都東村山市

〔写真説明〕医療事故調査制度に関する厚生労働省の検討会第4回会合=1日、東京都港区

2025年10月19日 07時02分