戦争参加、障害者にも要求=空襲を耳で察知、能登で実例―識者「体験掘り起こしが必要」

戦時中は、戦禍から逃げることすら困難な障害者も戦争への参加を求められていた。当時の状況に詳しい日本盲教育史研究会の岸博実さん(76)は「平和を考える際に戦争記録は大きな役割を果たすが、障害者に焦点を当てた例は少ない。戦後80年となるが、体験の掘り起こしは今でも必要だ」と訴える。

岸さんが障害者の戦争体験を調べ始めたのは、約40年前、京都府立盲学校(京都市)に勤務していた時だ。日中戦争が始まった1937年の児童文集を読むと、現在の小学1年生に当たる男児が現地の日本兵宛てに「タクサンコロシテ」などと書いた作文があり、軍国教育に衝撃を受けた。

別の資料では、太平洋戦争中の43年7月に同校に講演に来た大学教授が「あなた方は兵士と全く正反対の立場だ。お国のために、身の回りのことで人手を煩わせないように心掛けるべきだ」などと発言した記録もあった。

当時の新聞記事を調べると、石川県の能登半島では、現在の輪島市などで視覚障害者が空襲を知らせる「防空監視哨員」として活動していたことも分かった。約20年前には、今の同県七尾市で防空監視をしたという全盲の高齢男性に話を聞くことができた。

男性は「耳で飛行音を聴くため、夜間でも敵機を判別できた。障害者でも役に立つと思うと本当にうれしかった」と語った。ただ主に目視で同じ業務に当たる人は報酬をもらっていたが、男性は「もらったことがなかった」と証言したという。

岸さんは「戦時下で『役立たず』と差別される中、障害者自身が『何かできないか』と追い込まれていたのではないか」と指摘する。「障害の有無を超えた共生社会を考えていくためにも、戦時中の障害者の体験に改めて目を向けることが重要だ」と話している。

【時事通信社】

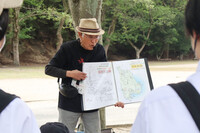

〔写真説明〕インタビューに答える岸博実さん。手に持つのは、戦時下の盲学校生らが聴かされた米軍機の飛行音が収録されたレコード=6月16日、京都府宇治市

2025年08月02日 07時06分