波紋呼ぶ米中「G2」=トランプ氏発言、同盟国に不安―「死語同然」の批判

【ワシントン時事】トランプ米大統領が10月末の習近平・中国国家主席との会談に際し、米中関係を「G2」と表現したことが波紋を呼んでいる。「グループ・オブ・ツー」の略であるG2は、米中二大国で国際秩序を共同管理するという印象を与えるためで、埋没を恐れる日本など米同盟各国の不安を呼び起こすと懸念する声が上がっている。

トランプ氏は韓国・釜山で10月30日に行った米中首脳会談の直前、「間もなくG2が開かれる」とSNSに投稿。会談後も「習主席とのG2会談は両国にとって素晴らしいものだった」と発信した。31日には、米中国防相会談を終えたヘグセス国防長官が「トランプ大統領の歴史的G2会談は、米中の永続的な平和と成功の方向性を定めるものとなった」とSNSにつづった。

G2という言葉は2008年の金融危機後、世界経済回復に向けた米中協調の重要性を訴えるために頻繁に使われるようになった。大きな責任を担うことを嫌った中国はG2に否定的だった一方、領土・主権に絡む「核心的利益」の相互尊重を基調とした「新型大国関係」を提唱。米政府はG2も新型大国関係も使用せず、第1次トランプ政権下で中国を「戦略的競争相手」と位置付けるに至った。

トランプ氏のG2発言を受け、バイデン前政権で要職を務めたミラ・ラップフーパー氏は米メディアに、「トランプ政権が中国と取引をまとめ、そのせいで自分たちが不利な立場に置かれるのではないか」という懸念が同盟各国の間に広がりかねないと警鐘を鳴らした。アメリカン・エンタープライズ政策研究所のザック・クーパー上級研究員も米誌への寄稿で、「G2のような死んだも同然の考え」を復活させるべきではないと強調した。

トランプ氏が米中による分割統治を意識してG2に言及したかどうかは不明だ。トランプ政権に助言を続けているヘリテージ財団のスティーブ・イエーツ上級研究員は、米中関係は協調ではなく「冷戦に酷似している」と指摘。G2発言に関し、トランプ氏は会談相手と実のあるやりとりを交わすため「人の調子を狂わせるようなこと」を言う傾向があり、そうした「型破りなコミュニケーション方法」の一種だと解説した。

【時事通信社】

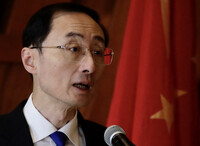

〔写真説明〕トランプ米大統領(左)と中国の習近平国家主席=10月30日、韓国・釜山(AFP時事)

2025年11月16日 07時09分