軍需工場「負の遺産保存を」=「東洋一」の大阪砲兵工廠―旧陸軍大砲製造・研究者訴え・戦後80年

大阪市中心部の大阪城公園にはかつて、「東洋一」と言われた軍需工場があった。旧日本陸軍の大砲製造を一手に担った「大阪砲兵工廠」で、約600万平方メートルの敷地では学徒動員を含め最大約6万6000人が働いた。今は一部の建物が残るだけだが、研究者は「負の遺産として保存を」と訴える。

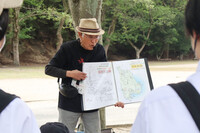

同公園には緑も多く、訪日客やランニングする市民で日々にぎわう。公園内の大阪城ホール横には「砲兵工廠跡」と刻まれた解説付きの記念碑があるが、足を止める人はほぼいない。サイクリング中の男性は「工場の存在は何となく知っていたが、そこまで大きいとは思わなかった」と話す。

大阪砲兵工廠に詳しい武庫川女子大(兵庫県西宮市)の三宅宏司名誉教授(科学技術史)によると、工廠は1870(明治3)年、陸軍創設に活躍した大村益次郎の提案で設立された。当時最先端の金属加工技術などが導入され、軍用トラックや戦車のエンジンなども生産された。

玉音放送前日の1945年8月14日には米軍による空襲の標的となった。大阪市中央区によると、8割以上の施設が破壊されて工場としての機能を失ったという。

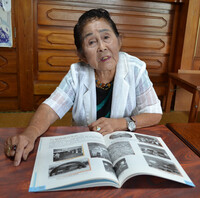

工廠跡地には戦後、大阪城公園などが整備されており、現存する工廠の建物は兵器の研究や開発が行われた「化学分析場」などごくわずかだ。れんが造りの化学分析場は大阪大の校舎などとして使われたが、現在は崩落の危険があるとして立ち入りが禁じられている。

終戦から80年を控え、工廠の記憶を語れる人もほとんどいなくなり、工廠跡地を所有する国や市にも遺構を積極的に活用する動きはない。三宅氏は「工場で作られた兵器は侵略戦争に使われた。再び戦争をすることのないよう負の遺産として今後も適切に保存する必要がある」と話している。

【時事通信社】

〔写真説明〕かつて「東洋一」と言われた大阪砲兵工廠の化学分析場=4月23日、大阪市中央区

〔写真説明〕大阪砲兵工廠跡の記念碑前で話す武庫川女子大の三宅宏司名誉教授=5月28日、大阪市中央区

〔写真説明〕大阪砲兵工廠の化学分析場=4月23日、大阪市中央区

2025年08月02日 20時40分